絵の具を油で薄めず、厚く盛り上げるように塗る技法。 ゴッホの絵のように、力強く、はっきりした色が出る。 バン=ゴッホ展で並んでいたゴッホの作品は極端な厚塗りで、鮮やかに輝く発色が美しかった。 それに比べ、他の画家の作品が一段くすんで見えることに驚いた。 厚塗りによる強い発色は、油絵の具の大きな特長である。

溶き油やニスで、絵の具を透明に薄めて塗る技法。色に透明感や深みが出る。 例えば、乾いた赤の上に青をグラッシすると、重なって透明感のある紫に発色する。 また、暗部に黒っぽい色などをグラッシすることで、ものの影をより深く暗く強調できる。 グラッシを使って陰影を描くと、リアルで透明感のある表現になる。 油絵の具の透明感を生かした生々しい写実表現は、油彩の古典的な技法である。

1.木づちで木枠を組み立てる。かどの直角を確認する。 2.四辺の中央を順に、張り器で引っ張りながら釘で止める。 3.四隅を引っ張りながら対角の順に止める。八箇所。 4.残りの間を7〜8cm間隔で止めていく。

安いキャンバスでも地塗りを施せば、高級キャンバスとあまり変わらなくなる。 溶き油で溶いたシルバーホワイトを、一層塗っておくだけでもいい。 厚く塗ってでこぼこをつけてもいい。 一層目はキャンバス層との接着が良いように、しっかり擦り込み気味に塗るといい。 使う絵の具は下地用のものかシルバーホワイトなど、乾きが早く堅牢なものをベースにする。 半月から一ヶ月以上乾かしてから使う。 乾きの遅い絵の具は下地に向かない。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

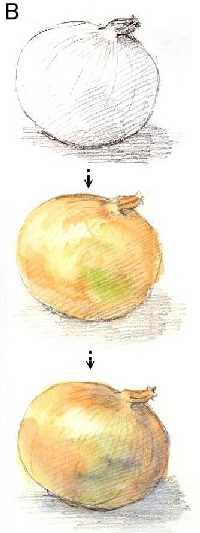

鉛筆の線を無くす

鉛筆の線を無くす

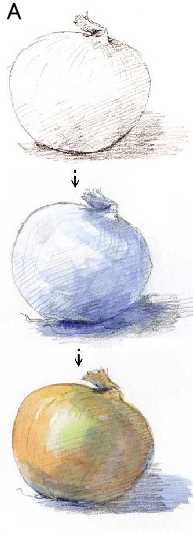

ボールペンの線の効果

ボールペンの線の効果